2025 год может стать прорывным в области ИИ, космоса, защиты окружающей среды и в появлении нового типа энергии.

ИИ поможет с разработкой новых лекарств

Прогресс в области вычислительных технологий описывается законом Мура, по которому количество транзисторов (полупроводниковое устройство, которое используют, чтобы усиливать или переключать электрические сигналы и питание) на кремниевом чипе будет удваиваться каждые два года. Однако фармацевтическая отрасль развивается по противоположному принципу. Её собственный закон, называемый «законом Эрума» (обратное написание «Мура»), гласит, что стоимость разработки нового лекарства удваивается примерно каждые девять лет. В 1960-х $1 млрд, вложенный в исследования и разработки (R&D), позволял создать около десяти новых препаратов. В 2024 году этой суммы недостаточно даже для создания одного лекарства.

В среднем создание нового препарата занимает около десяти лет и требует более $2 млрд инвестиций. Риски также чрезвычайно высоки: менее 10% лекарств, прошедших клинические испытания, получают одобрение регулирующих органов. Однако эксперты в области ИИ утверждают, что он способен ускорить и удешевить процесс разработки лекарств, что будет выгодно как фармацевтическим компаниям, так и пациентам.

Именно на доклиническом этапе ИИ становится ключевым инструментом в руках фармацевтов, повышая шансы на успех. Во-первых, он помогает исследователям лучше понимать болезни и их мишени за счёт анализа огромных массивов данных. Во-вторых, ИИ позволяет выявлять наиболее перспективные молекулы и тонко настраивать их структуру, увеличивая вероятность успеха на стадии клинических испытаний. Генеративные модели способны пойти ещё дальше, создавая принципиально новые молекулы для тестирования.

Примером служит AlphaFold 2, модель компании DeepMind (подразделения Google), которая в 2021 году поразила научное сообщество, точно определив структуру практически всех белков человеческого организма. В 2024 году её преемник AlphaFold 3 расширил свои возможности на ДНК и РНК. Эти достижения существенно сокращают время и затраты на эксперименты: то, что раньше занимало месяцы, теперь можно выполнить за считаные часы.

Появятся вакцины от рака

После десятилетий разочарований усилия по созданию вакцин, способных стимулировать иммунную систему бороться с раком, вновь начали давать обнадёживающие результаты. Прорыв возможен уже в 2025 году. Оптимизм вызван появлением вакцины против меланомы под названием mRNA-4157, разработанной компаниями Moderna и Merck.

В Великобритании программа NHS Cancer Vaccine Launch Pad, созданная совместно с компанией BioNTech, пионером в производстве вакцин против COVID-19, направлена на ускоренное включение тысяч пациентов в испытания персонализированных мРНК-вакцин против рака толстой кишки, поджелудочной железы и кожи.

Персонализированные вакцины разрабатываются с учётом специфических мутаций пациента и нацелены на обучение иммунной системы распознавать и атаковать раковые клетки, основываясь на их уникальном генетическом составе. Благодаря достижениям в технологии мРНК и прогрессу в области ИИ, который используется для прогнозирования молекулярных маркеров, наиболее эффективно стимулирующих иммунный ответ, весь процесс может быть выполнен в течение шести недель.

Этот подход остаётся дорогостоящим, поэтому фармацевтические компании разрабатывают универсальные вакцины, которые нацелены на общие опухолевые маркеры и подходят для более широкого круга пациентов. Также растёт интерес к использованию вакцин в качестве вспомогательного средства на ранних стадиях лечения рака, наряду с хирургическим вмешательством или химиотерапией. Некоторые исследователи полагают, что в будущем вакцины можно будет использовать даже для профилактики у людей с высоким риском развития рака.

Появится новый общедоступный тип энергии

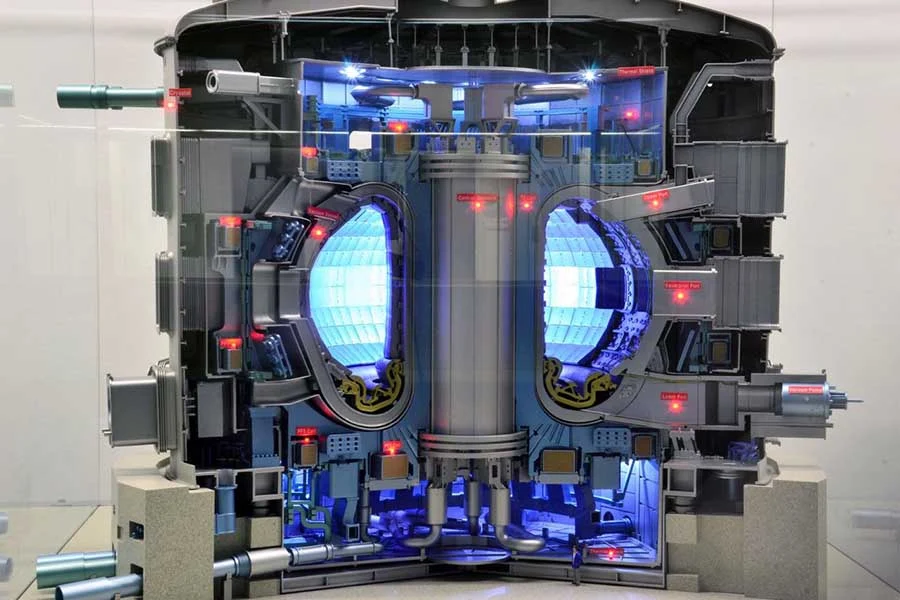

В конце 2025 года будет открыт термоядерный реактор SPARC, рассчитанный на коммерческие масштабы, с планируемой мощностью около 140 мегаватт (МВт). Его разрабатывают специалисты компании Commonwealth Fusion, которая образовалась из проекта Массачусетского технологического института.

SPARC является токамаком — установкой с тороидальной (в форме пончика) реакционной камерой, которая окружена мощными электромагнитами. Они удерживают и нагревают плазму, состоящую из изотопов водорода дейтерия и трития. При высоких температурах они вступают в реакцию синтеза, выделяя гелий, нейтроны и огромное количество энергии.

По данным Ассоциации термоядерной промышленности на 2024 год, около 40 компаний привлекли в общей сложности $7,1 млрд для работы над термоядерным синтезом. Некоторые из них используют альтернативные подходы. Например, канадская компания General Fusion планирует сжимать и нагревать плазму в полостях из жидкого металла. Испытательный реактор, использующий эту технологию, должен также быть запущен в 2025 году.

Суперкомпьютеры и ИИ улучшат климатические модели

Ещё в конце XIX века шведский химик Сванте Аррениус попытался установить связь между средней температурой Земли и количеством углекислого газа в атмосфере. Его расчёты показали, что удвоение уровня CO2 может привести к потеплению климата на 5–6 ºC. С тех пор учёные уточняли эту оценку, но неопределённость сохраняется.

Определить климатическую чувствительность сложно из-за множества факторов и в атмосферной системе. Наибольшие трудности связаны с аэрозолями и облаками, которые могут и отражать солнечное излучение (охлаждающий эффект), и поглощать тепло (согревающий эффект). Тонкость этих процессов затрудняет моделирование.

Для уменьшения этой неопределённости исследователи изучают реальные взаимодействия аэрозолей и облаков. Спутники NASA, Европейского и Японского космических агентств помогают собирать данные о процессах, влияющих на климат. Ожидается, что ключевые результаты этих исследований появятся в 2025 году.

Учёные также анализируют климат прошлого, используя такие данные, как ледяные керны, кольца деревьев и морские осадочные породы. В сентябре 2024 года в журнале Science была опубликована реконструкция температур Земли за последние 480 млн лет.

Прорывы в области суперкомпьютеров и ИИ также играют значительную роль. В конце 2025 года появятся первые результаты нового поколения климатических моделей (CMIP7), которые позволят точнее предсказывать климатические изменения.

Даже небольшое уточнение климатической чувствительности CO2 окажется полезным. Наблюдаемые рекордные температуры на суше и море вызывают опасения, что изменение климата может ускоряться. Этот вопрос остаётся открытым, но его решение критически важно для понимания будущей траектории борьбы с глобальным потеплением и разработки необходимых мер.

Роботы, спутники и 4G на луне: человечество продолжит осваивать рубежи космоса

Космос становится доступным не только правительственным агентствам, но и частным компаниям. В 2025 году SpaceX продолжит испытания ракеты Starship, а также расширит спутниковую сеть Starlink, включая функцию «прямой связи», позволяющую смартфонам подключаться к спутникам без наземных станций. Amazon планирует запустить собственную спутниковую систему Kuiper.

Компания Rocket Lab намерена впервые запустить многоразовую ракету Neutron. В январе несколько частных миссий с роботами отправятся к Луне на ракетах SpaceX. Среди них — проект Venus Life Finder (VLF), зонд для поиска признаков жизни в облаках Венеры.

В рамках миссии IM-2, финансируемой NASA, луноход компании Intuitive Machines будет использовать базовую станцию 4G, разработанную Nokia. Получится обмениваться данными через стандартную мобильную связь, исследуя южный полюс Луны. Если все пройдёт успешно, технология 4G станет важной частью будущих миссий: астронавты смогут общаться с Землёй с помощью своих смартфонов.

Будет обнаружен утраченный текст древности

Когда в 79 году н. э. произошло извержение Везувия, похоронившее римский город Помпеи, горячие газы вулкана испепелили библиотеку виллы в соседнем Геркулануме, в результате чего тысячи папирусных свитков, содержащих греческие и латинские тексты, превратились в уголь и, таким образом, сохранились.

Попытки развернуть свитки и прочитать их физически, продолжающиеся с XVIII века, не увенчались успехом. Иногда удавалось разглядеть несколько слов, но свитки распадались. Однако в 2023 году исследователи, используя сочетание рентгеновского сканирования и ИИ, обнаружили отрывки текста внутри одного свитка.

Текст, извлечённый командой студентов, оказался ранее неизвестным произведением Филодема, греческого философа, жившего в Геркулануме. По мере сканирования и анализа новых свитков, возможно, вскоре будут обнаружены другие утраченные произведения. Может быть, это окажется переписка Юлия Цезаря, учитывая, что вилла принадлежала его тестю.

Salama в павильоне «Голубые купола»: Александр Орлов о проекте и гастрономическом Ташкенте

Salama в павильоне «Голубые купола»: Александр Орлов о проекте и гастрономическом Ташкенте Италия в деталях: как CuCucina превратила день рождения в фестиваль любви

Италия в деталях: как CuCucina превратила день рождения в фестиваль любви Хуршид Тураев: «Мечта должна превратиться в цель»

Хуршид Тураев: «Мечта должна превратиться в цель»